郑林记忆最深的是2012年,最后一个龙年。她在广东东北部的一个贫困县当了20年产科医生。那时,他们每个月都要接待成千上万的产妇。“产科跟菜市场一样,病人一个接一个来。”

2024年,产科经历了漫长的倒闭潮。2023年,浙江嘉兴、广州、广西来宾、江苏新沂等地的医院全部关闭产科。今年以来,广州中医药大学金沙洲医院、浙江省江山市中医院、赣州市第五人民医院等多家医院关停产科服务。

从产科满员到关闭的12年间,全面二孩和三孩政策相继实施,但中国出生人口减少了700多万人【1】。上海市第一妇婴保健院教授、工作了30多年的产科医生段涛在微博中呼吁:“拯救产科!”

在产科滑坡的洪流中,首先受到伤害的是像郑琳这样的基层产科医护。在这十年间,郑林作为副主任医师,每月损失4000-5000元。“有条件的都跳槽了,我们这些年龄大、学历低的只能在这个小地方凑合养家。”

产科就像一块海绵。生育率的升降影响着海绵的吸水性,海绵本身也存在结构问题。现在,这些被挤在海绵毛孔里的产科医生和护士如何适应?产科滑坡影响基层医疗如何解决?在必要性和不可持续性之间,产科将何去何从?

坠落的产科

2015年,孙子涵从助产专业毕业,进入山东一家二级医院工作。次年,全面二胎政策落地。孙子涵觉得他遇到了一个好机会。“我们班的就业率很高,50人中有45人要在医院工作。”

孙子涵的产科病房只有一层楼,至少有五个额外的床位应该用走廊里的屏风隔开。即便如此,仍有女性无法住进病房。她在四张产科病床之间轮换,有时她一晚上要帮助十三四名妇女。“我每天都工作,那段时间累坏了,还有甲亢、腰疼和房颤。”

孙子涵不得不在夜班给剖腹产病人打针。图片由受访者提供然而,在过去的八年中,孙子涵产科的分娩量正在减少。从2020年的一晚上三四个,到现在整夜都没有人分娩,三室四室的病房里经常只有一个女人住。

孙子涵不得不在夜班给剖腹产病人打针。图片由受访者提供然而,在过去的八年中,孙子涵产科的分娩量正在减少。从2020年的一晚上三四个,到现在整夜都没有人分娩,三室四室的病房里经常只有一个女人住。工资也在下降。孙子涵的工资是基本工资加绩效工资1800元。他刚进医院时,绩效是按照实际工作量的50%结算的。现在,全额工资几乎与当时支付的钱相同。她所在产科的工资已经连续几年倒数了,和后勤部门的工资基本持平。

产科难以为继,科室合并是除了倒闭之外的唯一选择。孙子涵觉得他没有底,他的同事还在正常工作,但他想起来就会害怕。“医院每天都和我们主任谈话。应该是讨论谁出去之类的。我害怕我会出去。”

2022年,孙子涵医院的妇产科护士合并了。产科病房被重新划分,副主任办公室被改成了五官科暗室,办公室里的红木椅子和茶几也被搬进了产房。孙子涵觉得有一种“出让土地获得补偿”的感觉。

从产科调来的两名助产士分别去了消化内科和耳鼻喉科。转岗后需要培训,相当于护理轮转科室。孙子涵推测这是因为他的低学历,他“搬到任何需要的地方”。医院的领导说,助产士是护理岗位。”

孙子涵说,每个人在出去之前心理上都无法接受,但他们都想回来。一是原来的业务精通,二是去其他部门要重新建立人际关系。

让她有些意外的是,抽调的两名助产士都是“产科的中流砥柱”,而年轻的90后负责值夜班。“适应其他科目也很快,我可以很快给人换班,省去了培训。”产科主任不好意思去医院,因为科室收入垫底。

和孙子涵一样,丽贝卡也经历了部门合并的焦虑。她是安徽省某三线城市三甲医院的产科医生。从入院到主治医师,她的表现和入职第一个月一样。

今年3月,瑞贝卡科主任在晨会上表示“产科变成妇科病房的可能性很大”。医院提前宣布了4月份其他病房的人员分组,但推迟了妇产科人员的分组。

丽贝卡在社交平台上发布了两条帖子,“产科医生要去哪里?”她不知道自己能做什么。“妇科也不要你,因为他觉得你什么都不会。你以前不得不重新学习一段时间。”

当初,她和身边的同事选择了产科,觉得它代表着新的生命和希望,她能从中获得成就感。现在,同事们会在日常交流中透露出转行的想法。然而,生育率下降和基层人口外流是趋势,与孕产护理相关的行业不容易走下坡路和转行。

孙子涵选择助产学作为她的专业,因为她认为产科是稳定的。填报志愿时,孙子涵原本想报考普通护理专业。做助产士的奶奶觉得学助产挺好的,相当于学了一门手艺,出来就能找到工作。

目前,孙子涵工作的产科医护人员非常少。如果一个人请病假,部门就不能动。

“赔钱”部门

“大家最不看好产科,因为不赚钱。”郑琳在产科门诊工作期间,身边的同事先后跳槽到上级医院或妇科等其他科室。

林在粤东某地级市的区妇幼保健院工作了20年。她认为产科风险很高,有时孕妇会出现危急情况。然而,与外科和内科的抢救手术相比,产科手术的实际收入并不高。而且家庭成员很难接受分娩时发生意外。“大家都觉得产科是个快乐的地方,都想一个人来了再回去。”一些无法理解的家属会来医院闹事,医院为了平息事态只能赔钱给家属。

产科起源于助产技术,在现代医学形成之前就形成了原始产科。“分娩”强调婴儿的出生,而“产科”更关注分娩过程中母婴的安全。新中国成立前,我国孕产妇死亡率高达1500/10万【2】。2015年后,我国孕产妇死亡率已控制在20/10万以内,2022年孕产妇死亡率为15.7/10万【3】。

产科的发展是为了保障女性的生殖健康,但收费标准却成了历史遗留问题。段涛在微博“拯救产科”一文中指出,产科门诊和住院服务的收费非常低,因为它们最初是按照农村助产士的标准定价的。同时,因为高运营成本和高风险,让产科去“不划算”。

以浙江省基本医疗服务(2024年)规定的全省统一价格为例,自然分娩的价格从900元到1452元不等,剖宫产的价格从1488元到3341元不等【4】。剖宫产作为产科的主要手术,是重要的收入来源,但其实际收入并不可观。

丽贝卡说,产科的一个剖宫产手术只收了几百美元。比如生产麻醉花了3千元,但与产科无关。而且,剖宫产手术率不宜过高。在正常情况下,丽贝卡仍然会鼓励产妇自然分娩。

产科对人员的需求并不低。郑琳所在的产科通常同时需要两名医生、两名护士和两名助产士,而其他科室只需要一名医生和一名护士。

收费低但人手多让产科成为医院的“亏损”科室,逐渐被边缘化。在丽贝卡的印象中,产科无法引进先进技术,它陷入了停滞不前的死循环。“领导看到你的部门每年都在亏损,每个月都在亏损。我能给你更多的钱做这做那吗?”

产科的系统性困境还来自于外部考试制度,而“国考”被段涛称为压垮产科的最后一根稻草。

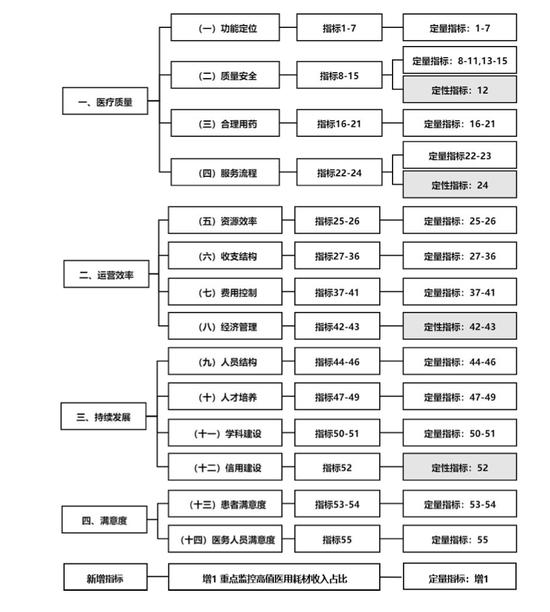

“国考”是我国三级公立医院绩效考核的简称,自2019年起全面实施。根据《全国三级公立医院绩效考核操作手册(2024年版)》,国考评分由医疗质量、运营效率、可持续发展、满意度等4个一级指标,功能定位等14个二级指标和55+1个三级指标组成【5】。其中,CMI(客户医学信息)和IV级手术是国考中的重要标准,代表了医院治疗疑难危重疾病的情况,反映了三级医院的医疗技术水平。

三级公立医院绩效评价指标。来源:《全国三级公立医院绩效考核国考手册(2024年版)》成绩与财政补贴、绩效工资和医保基金有关,但产科在“国考”中处于非常不利的地位。华西医学2019年发表的一项研究调查了一家大型三级综合医院,其中妇产科的CMI得分最低,与儿科和眼科并列,三四级手术比例在所有科室中垫底【6】。

三级公立医院绩效评价指标。来源:《全国三级公立医院绩效考核国考手册(2024年版)》成绩与财政补贴、绩效工资和医保基金有关,但产科在“国考”中处于非常不利的地位。华西医学2019年发表的一项研究调查了一家大型三级综合医院,其中妇产科的CMI得分最低,与儿科和眼科并列,三四级手术比例在所有科室中垫底【6】。范玲是首都医科大学附属北京妇产医院围产医学科主任。她认为,追求的是通过做好孕产妇保健工作,及早预防、预测和发现一些问题,让所有女性都能安全、顺利地分娩。因此,产科是基于医疗保健服务而不是治疗更危急的疾病,这可能与其他一些科室不同。

当然,产科也有很多突发的危险情况。“当我们及时发现和识别异常,果断处理,在极短的时间内将患者转危为安,或将其从死亡边缘抢救回来时,我们也会感到自豪和欣慰。”“我很喜欢救援,但我永远无法创造救援”,这是她经常对同事们说的话。

同时,产科收费还受医保支付方式的影响。过去,大多数医院实行单病种付费制度,即按照一个相对独立、单一的病种计算费用,并制定医保基金对医院的支付标准。2018年,DRG改革逐步推进。医保基金综合考虑患者的年龄、性别、住院天数、并发症等情况,将临床过程相似、费用相近的病例划分为同一DRG病组,通过大数据计算各组的支付标准。

单病种付费和DRG付费的初衷是鼓励医疗机构规范诊疗,DRG改革的付费标准更加细化。然而现实中,医保支付方式改革并没有改善产科收入问题。

林认为,单病种付费和付费的关键在于医疗保险。患者按固定病种组报销医保,医院用医保基金结算。“关键是我们能否从医保中拿回已经报销给患者的部分。有时候,如果我们拿不回来,医院就会损失这笔钱。”比如顺产和剖宫产有相应的分值,医院能拿到的钱是固定的,但止血等多用途药物不在范畴内。

一些医院会将DRG的压力分散到科室和医务人员身上。丽贝卡所在的医院在去年年初实施了DRG改革,该部门将根据上一季度同一地区所有剖宫产手术的平均费用进行结算。比如全市剖宫产的平均费用是5000元,超过5000元的部分还要产科自己出。“只要我们接诊一个稍微严重的病人,所有人都要赔钱。”

滑坡前的潜流

早在人们看到城市产科关闭潮之前,第一波产科滑坡就已经发生在基层城镇和乡村。据《中国卫生统计年鉴(2022)》显示,2017年至2021年,乡镇卫生院妇产科门急诊量减少约1500万人次【7】。

郑林所在的县有24个镇。过去,他们中的大多数都有送货服务。现在只有三家医院保留了产科。“出生的人不多,必须有人看守,这是不够的。”

范玲认为,初级产科部门最先面临生育率下降的影响,甚至无法像综合医院那样为医生和护士提供转岗的过渡机会,因此只能直接关闭分娩服务。而且接触产科的患者越少,体验越差,分娩的风险就越大。医院通常会选择关闭产科,以降低事故发生的概率。

然而,暂停一项社会必需的服务不仅会影响产科护理的分流和失业。

范玲观察到,许多孕妇根本不按照规范进行孕期检查,因为她们没有地方进行孕检或离医院很远。除非特别不舒服,妈妈才会来医院,但这时,更严重的并发症可能已经发生了。

她提到,产科号源的平衡需要依靠分级诊疗制度。分级诊疗的目的是根据不同地区和医院的等级合理利用现有资源。“国家应该按市或县调整产科布局。在较小的地区医院,我们只做产检,不接生。较大的医院将接收正常分娩,较大的医院可能必须接收所有有问题或并发症的孕妇。”

事实上,分级诊疗已经实施多年。2009年中共中央、国务院印发的《关于深化医药卫生体制改革的意见》(即“新医改”方案)提出了“社区首诊、分级医疗、双向转诊”的目标。

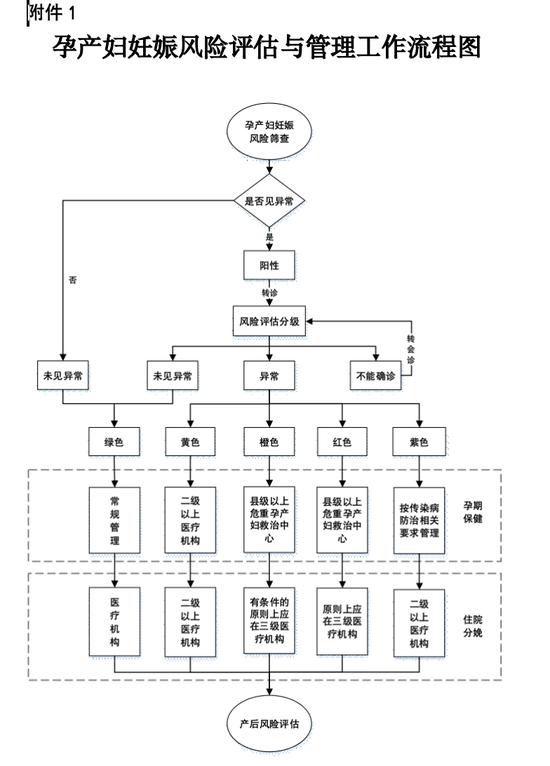

2017年,国家卫生计生委发布了《孕妇风险评估与管理指南》(以下简称《指南》)。根据对怀孕的风险评估,该规范将孕妇分为五个颜色类别:绿色(低风险)、黄色(一般风险)、橙色(高风险)、红色(高风险)和紫色(传染病),并根据分类对孕妇进行管理。

孕妇妊娠风险评估和管理流程图。来源:国家卫生计生委《孕产妇风险评估与管理工作规范》段涛在微信官方账号“段涛日记”中提出,分级诊疗理论上是一种很好的制度安排,但产科不适合分级诊疗。首先,产科实验室检查、妊娠咨询和手术复杂,孕妇需要住院分娩,因此社区无法配备相应的技术和专业人员。其次,产科病情变化快,产妇需要持续护理。频繁转诊容易将“分级诊疗”变成“分段诊疗”,增加了漏诊风险。

孕妇妊娠风险评估和管理流程图。来源:国家卫生计生委《孕产妇风险评估与管理工作规范》段涛在微信官方账号“段涛日记”中提出,分级诊疗理论上是一种很好的制度安排,但产科不适合分级诊疗。首先,产科实验室检查、妊娠咨询和手术复杂,孕妇需要住院分娩,因此社区无法配备相应的技术和专业人员。其次,产科病情变化快,产妇需要持续护理。频繁转诊容易将“分级诊疗”变成“分段诊疗”,增加了漏诊风险。现实中,“基层首诊、急慢治疗”的理念并未得到广泛认同。

孙子涵觉得初级产科在病人眼中不受欢迎。疫情期间,由于区域管控,一些在市级三级医院建档的产妇只能来下级医院分娩。“其实治疗方法都是一样的,只是产妇可能会很不开心。我不和你说话,也不配合治疗。”

袁媛于2023年初生下一个孩子,她也是深圳某区妇幼保健院的一名护士。她认为,随着医保政策对生育的支持力度不断加大,现在女性普遍尽可能选择好医院、好医生和好环境。北京一家重点三甲医院的护理人员告诉记者,今年3月产科依然一号难求。“很多人发现有黄牛登记时,可能无法建档。”

产科的未来在哪里?

拓展服务链条已成为当前产科自助方式之一。郑琳和丽贝卡所在的医院正在开发家庭产房,可以通过改善生产环境、提升生产体验来增加科室收入。林的产科开始扩展子专业项目,如不孕症和产前诊断。

3月27日,国家卫生健康委发布《国家卫生健康委办公厅关于加强助产服务管理的通知》(以下简称《通知》),强调助产服务的公益属性。《通知》强调加强助产服务规划布局。公立医疗机构计划关闭产科时,应征求建档孕妇的意见。原则上人口30万以上的县(市、区)至少有2家公立医疗机构可提供助产服务,人口30万以下的县(市、区)至少有1家公立医疗机构可提供助产服务。县级卫生行政部门必须主动向社会公布助产机构名单,方便人民群众有序就医。

在产科发展方面,《通知》强调要建设产科友好型医院,提供以产妇为中心的人性化分娩服务,积极开展镇痛分娩服务。有条件的医疗机构可开展家属陪同分娩,促进安全舒适分娩。同时,努力使综合医院产科医生的工资水平不低于医院医生的平均工资水平,禁止医院向产科医生和产科医生下达创收目标,其工资不得与药品和卫生材料等业务收入挂钩。

范玲非常支持产科的“公益属性”定位。“无论哪一级医院,都需要有能保证产科正常运转的人员。”在工作中,她发现有些医院会在绩效考核和奖金分配上给产科一些优惠,比如降低产科的绩效考核标准或提高夜班费。

疫情期间,丽贝卡所在医院的一些科室选择关闭门诊,产科每天必须有3至5名医生、护士和助产士。“很多科室可以直接关门,不能收病人,但我们科室不能这样。”

然而,范玲认为目前的政策不足以稳定产科,除了生育保险外,没有太多实质性的支持措施。华东某地级市卫生健康局妇幼保健科负责人告诉记者:“产科虽然是公益性的,但需要依靠自身收入来维持人员的正常工资。”

此外,国家补贴直接分配给医院,而不是专门分配给产科。范玲观察到,一些医院在执行政策时没有做出实质性改变,导致补贴中存在“水分”。卫生部门检查时,通常会询问医院对产科的倾斜政策是什么。在这种情况下,一些医院可能还需要编造一些医院层面的政策来应对检查。

就生育保险的适用范围而言,“目前生育保险的金额已经从最初的两三千增加到五六千元。如果产妇的实际费用没有达到保险金额,那么剩余的资金将形成产科结余,这相当于为国家节省了生育保险费用。这部分资金应该返还给医院,医院应该将这些资金再投资于产科,以支持其运营和发展,”范玲说。

产科的未来仍然受困于不平衡的人才结构。

自分科以来,产科一直不受欢迎。丽贝卡去了医院的妇产科。当时12位主任中有七八位选择留在妇科,因为妇科手术效率更高。丽贝卡在医院工作了五年,已经成为产科的主力军。

“老产科主任退休后,不会再有特别合格的产科主任。另外,我们的空床位率一直都挺高的,医院觉得妇科医生应该是主任。”让妇科医疗做主任,这意味着妇产科将合并,像丽贝卡这样的产科医疗将重新部署。

孙子涵也有同样的担忧。自从生育率下降以来,产科一直没有新员工。现在最年轻的护士出生于1996年。老产科医生退休后,产科基本上只剩下90代人了。她担心患者不会选择自己医院的产科而去综合医院。

此外,通宵在岗和白班工作是产科医护的日常,人手不足加剧了工作强度。孙子涵在工作的第二年就得了甲亢,他周围的许多同事也因为熬夜患上了慢性病。“心脏不舒服,甲状腺不舒服,腰不好。”

孙子涵的一位同事因腰痛去上级医院治疗。医院告诉她:“如果你不回来工作,你将被解雇。”同事被吓回去了,一边治疗一边上班。

孙子涵和他的同事仍然在凌晨接待病人,病人信息列表就在白板上。图片由受访者提供范玲认为人才流失是产科无法彻底解决的问题。一些完成高等教育的年轻医生,甚至是拥有博士学位的专业人士,发现产科的就业前景并不乐观,他们会选择离开临床工作,从事医疗销售等相关行业。

孙子涵和他的同事仍然在凌晨接待病人,病人信息列表就在白板上。图片由受访者提供范玲认为人才流失是产科无法彻底解决的问题。一些完成高等教育的年轻医生,甚至是拥有博士学位的专业人士,发现产科的就业前景并不乐观,他们会选择离开临床工作,从事医疗销售等相关行业。与此同时,产科的新人引进也成了一个大问题。

刘梦婷今年28岁,刚刚从中国西南的一所医科大学毕业。自去年7月结束在一家三甲医院妇产科的培训后,她一直赋闲在家,先后在十多家公立医院应聘,都没有什么反应。

据刘梦婷称,今年产科岗位的数量比去年减少了大约一半。她培训期间的同事有的加入了家乡偏远地区的公立医院,有的去了妇幼保健院,因为综合医院所在的产科已经关闭。

助产士是产科人才的重要组成部分。徐新芬是浙江大学医学院附属妇产科医院护理部主任、中国妇幼保健协会助产士分会主任委员。她说:“目前我国助产士数量少、素质不高、教育不完善。我们国家似乎无法专注于如何培养一支专业、称职、具有国际先进水平的助产人才队伍。”

去年,徐新芬发现,由于学生选择助产专业的意愿下降,许多高校开始停止招收助产专业本科生。山东省某护理职业学院的一位老师一直在积极推动助产本科课程的发展。去年退休时,她含着泪说:“这个助产专业是在我手里建立起来的,几年了还没建好,就像新生儿刚学会走路就夭折了一样。”

尽管存在大量冗余产科护理,但中国专业产科人才短缺。徐新芬以助产士为例。在发达国家,育龄妇女与助产士的比例为1000:1,而中国为4000:1。“如果你认为分娩时的护士是助产士,那么生育率就会下降,助产士就会增加。如果助产士被认为负责妇女在生育期间的性生殖健康以及孕妇、青少年、儿童和新生儿的健康,那么助产士是完全不够的。”

徐新芬认为,我国没有独立的助产专业教育体系。只要你取得护士资格,或者你恰好被分配到产房并接受短期培训,你就可以获得妇幼保健技术考核证书并自动成为助产士。与国际助产学要求的知识、技能和专业范围相比,我国通过普通护理考试晋升助产士职称并不能体现其专业能力。

“我们助产士与妇女在一起,通过捍卫妇女的选择权和表达她们的声音来优先考虑和尊重她们的价值。在工作中,我们总是陪伴女性,让她们的生殖健康体验尽可能积极。”徐新芬表示,产科不仅与生育有关,更体现了对女性健康的医疗保障。

范玲认为产科的稳定和发展对国家人口非常重要。如果产科不稳定,即使生育率提高,也可能在怀孕和分娩期间带来更多的风险和问题。“只有通过国家层面的强制性政策和对产科的特殊支持,明确规定公立医院不得关闭产科,并强调产科的服务性质和公益性质,产科才能持续发展。”

(为保护受访者隐私,文中人物除范玲和徐新芬外均为化名。)

实习生贾唐朝

本报记者明雀编辑黄玉洁